ブログBlog

ブログ Blog

健康保険証について

歯科治療について

2025/07/29

日本の医療制度は、誰もが安心して医療を受けられるように設計されています。その中核をなすのが「健康保険証」「マイナンバーカード(保険証利用)」「公費負担制度」です。

これらの制度について、「なんとなく知っているけど、詳しくは分からない」「最近の変更についていけない」という方も多いのではないでしょうか?

本記事では、健康保険証とマイナンバー保険証の違い、公費負担制度の概要や具体例、そして今後の動向について、わかりやすく解説していきます。

⸻

1. 健康保険証とは?

健康保険証は、公的医療保険に加入していることを示す証明書となっています。病院や薬局に保険証を提示すれば、同じ割合の負担で、保険診療を受けることができます。

公的医療保険制度は「国民皆保険制度」と呼ばれており、基本的にすべての国民が、なんらかの公的医療保険に加入することになっています。

⸻

2. 健康保険証の主な種類

健康保険証には、以下のような主な種類があります。

(1) 被用者保険(会社員・公務員向け)

会社員や公務員が加入する保険です。主に以下の制度があります。

・協会けんぽ(全国健康保険協会)

中小企業の従業員が多く加入しています。

・組合健保(健康保険組合)

大企業などが独自に設立する健康保険組合です。

・共済組合

公務員や私立学校の教職員が加入します。

共済組合は、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の3つに分類されます。

これらの保険では、被保険者(本人)とその扶養家族(被扶養者)が対象となります。

(2) 国民健康保険(自営業・無職など向け)

自営業者、年金生活者、農業従事者、退職者などが加入する医療保険です。

会社を辞めたあとに「任意継続」しない場合や、会社員の扶養から外れた場合なども国民健康保険に切り替わることが一般的です。

国民健康保険は「市町村国保」と「国保組合」に分類されます。

・市町村国保

その地域に住む被用者保険加入者および、国保組合加入者以外の人が加入できます。市町村と都道府県が運営しています。

・国保組合

個人事業所を対象に、同種の事業や業務に従事する人とその家族が加入できます。開業医などが加入する「医師国保」や、土木建築業者が加入する「全国土木建築国保」などがあります。

(3) 後期高齢者医療制度

75歳以上の方(または一定の障害がある65歳以上の方)が対象となる保険です。

医療費の自己負担割合は1割(一定以上の所得がある方は2〜3割)となります。

⸻

3. マイナンバー保険証(マイナ保険証)とは?

2021年から本格的に導入された「マイナ保険証」は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。利用登録をすれば、従来の紙の保険証と同じように医療機関で使えます。

■ 利用には事前の登録が必要

「マイナポータル」またはコンビニの端末、医療機関の窓口などで「保険証利用の申し込み」が必要です。

マイナンバー保険証のメリット

① 医療情報を共有できる

マイナンバー保険証を使うことで、医療機関や薬局と「薬剤情報や健診結果」を共有できます。これにより、過去の処方歴などをもとにより的確な診療が行われるようになります。たとえば、薬の重複や相互作用を防ぐことが可能です。

② 高額療養費制度が自動適用

これまで高額な医療費が発生する場合、「限度額適用認定証」を保険者(市区町村や健康保険組合など)に申請して事前に取得する必要がありました。

しかし、マイナンバー保険証を利用すれば、事前申請不要で窓口負担が自動で軽減されるため、患者さんの手間も経済的負担も減ります。

③ 転職・引越し後もすぐ使える

転職や引っ越しで保険証が切り替わる場合、通常は新しい保険証が届くまで一定の期間がかかります。しかしマイナンバー保険証を使っていれば、保険証が届く前でも受診可能です。

④ マイナポータルで情報が見える

国が運営する「マイナポータル」では、以下のような情報が自宅のパソコンやスマートフォンで確認できます。

• 医療費の履歴

• 処方された薬の情報

• 健診結果

• 医療費通知(確定申告にも活用可能)

これにより、自身の健康状態を管理しやすくなります。

マイナンバーカードと健康保険証の紐付けを行わない場合や、マイナンバーカードを発行していない場合は、加入している医療保険者から郵送される「資格確認書」で医療機関や薬局を利用できます。「資格確認書」は申請などの手続きなしで発行されます。

⸻

4. 公費負担制度とは?

公費負担制度とは、医療費などの一部または全部を国や自治体が負担する制度です。病気や障がい、特定の事情を抱える人々が、適切な医療や支援を受ける為の仕組みとなっています。

⸻

5. 主な公費負担制度の種類と内容

(1) 高額療養費制度

健康保険に加入している人が、1ヶ月間に支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。

例えば、年収370〜770万円の方の場合、自己負担限度額は約8万円程度になります。入院や手術などで高額医療費が発生した場合も安心です。

(2) 小児医療費助成制度

子ども(0歳〜高校生相当)を対象に、医療費の自己負担分を市区町村が補助する制度です。

地域によって内容は異なり、西宮市の乳幼児等・こども医療費助成制度は、0歳〜高校3年生まで(18歳の年度末まで)健康保険適用の医療費の自己負担分が軽減されます。

(3) ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭(母子・父子家庭)を対象に、子どもおよび親の医療費負担を軽減する制度です。自治体ごとに条件や助成内容が異なります。

西宮市では、18歳年度末までの児童と監護する親が対象で、所得制限があります。健康保険適用の自己負担分が一部、軽減されます。

(4) 障害者医療費助成制度

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などを持つ方が対象で、医療費の自己負担が軽減されます。

都道府県や市区町村が実施主体となります。

(5) 特定疾病療養受療証

健康保険において「指定難病」や「人工透析」など、特定の疾病にかかっている方が申請できる制度です。

医療費の自己負担が軽減されます。

(6) 生活保護による医療扶助

生活保護受給者は医療費を全額公費で賄う「医療扶助」が受けられます。

医療機関を受診する際は、事前に指定された医療機関を利用する必要があります。

(7) 自立支援医療(精神通院・更生医療等)

精神障害、育成医療、更生医療の方が対象です。通院・治療の自己負担が軽減されます。

(8)高齢障害者医療費助成(高齢期移行医療)

70〜74歳の障害者医療受給者の方が対象です。受給者証で、医療費の自己負担が軽減されます。

⸻

6. 公費負担制度を利用するには?

公費負担制度を利用するには、基本的に「申請」が必要です。以下の流れが一般的です。

1. 条件を確認

自治体のホームページや窓口で対象条件を確認します。

2. 申請書類を提出

所得証明書や医師の診断書、各種手帳などが必要な場合もあります。

3. 認定証の交付

申請が認められると「医療証」や「受給者証」が発行されます。

4. 医療機関で提示

保険証やマイナンバー保険証と一緒に医療証を提示することで、自己負担分が軽減されます。

⸻

記事のポイントまとめ

• 健康保険証には「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3種類があります。

• 公費負担制度には高額療養費制度や小児医療費助成などがあり、申請が必要です。

• 自治体や保険者のホームページを活用して最新情報を確認しましょう。

⸻

7. まとめ

それぞれの制度を理解し、自分に合った方法で利用することが、より良い医療を受けるための第一歩です。マイナ保険証の普及により、医療のデジタル化が進んでいますが、公費制度の申請や受給者証の管理など、アナログな要素もまだ多く残されています。

今後も制度の変更やアップデートが続くと予想されるため、最新情報をこまめに確認することが大切です。

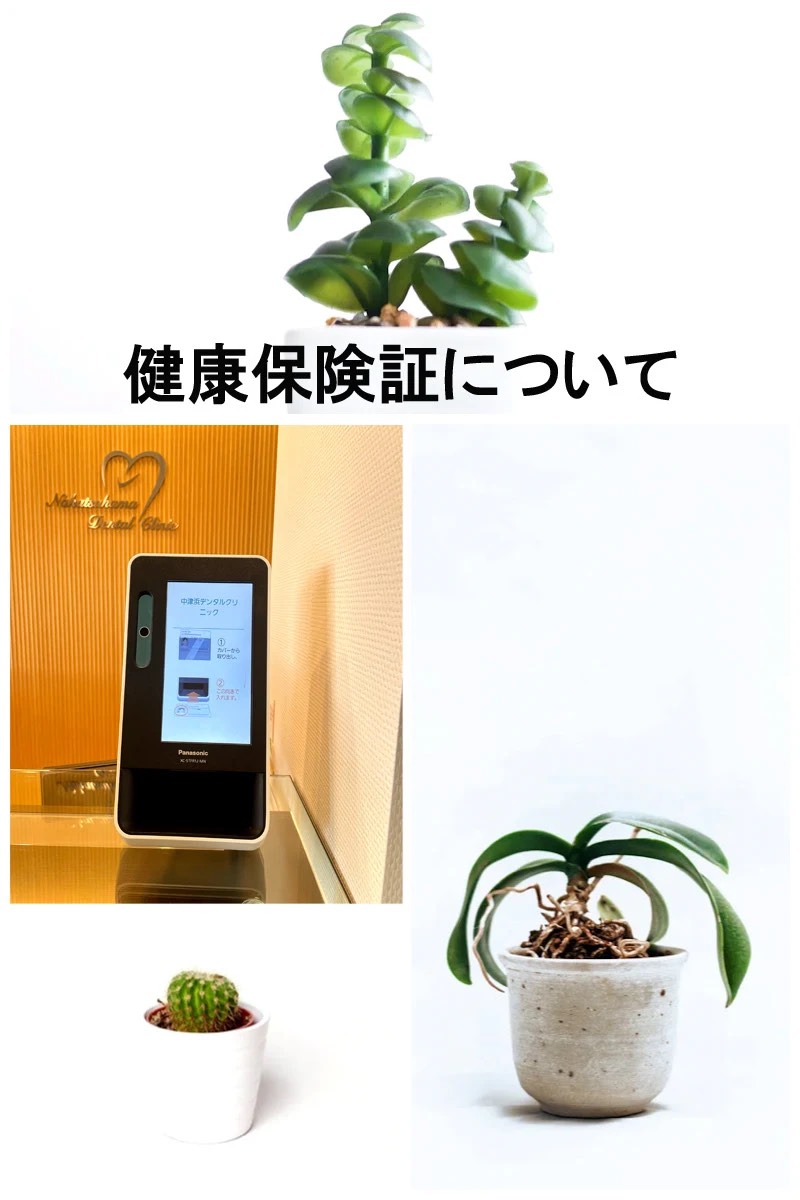

門戸厄神駅近くの、中津浜デンタルクリニック・こども矯正歯科の当院では、顔認証付きカードリーダーを設置しております。受診の際にはマイナンバーカードをご持参ください。

あなたへのおすすめ記事

-

-

- 歯科治療について

- 子どもの過蓋咬合って何?

-

-

-

- 歯科治療について

- 小児矯正はいつから始めるべき? ~後悔しないためのタイミングと考え方~

-

-

-

- 歯科治療について

- 赤ちゃんから始めよう!歯と骨の健康を守るフッ素

-

電話する

電話する WEB予約

WEB予約

0798-65-5611

0798-65-5611